《戀戀家園》映後回顧文

▋活動日期:9/28(日) 13:00

▋活動地點:統領威秀影城

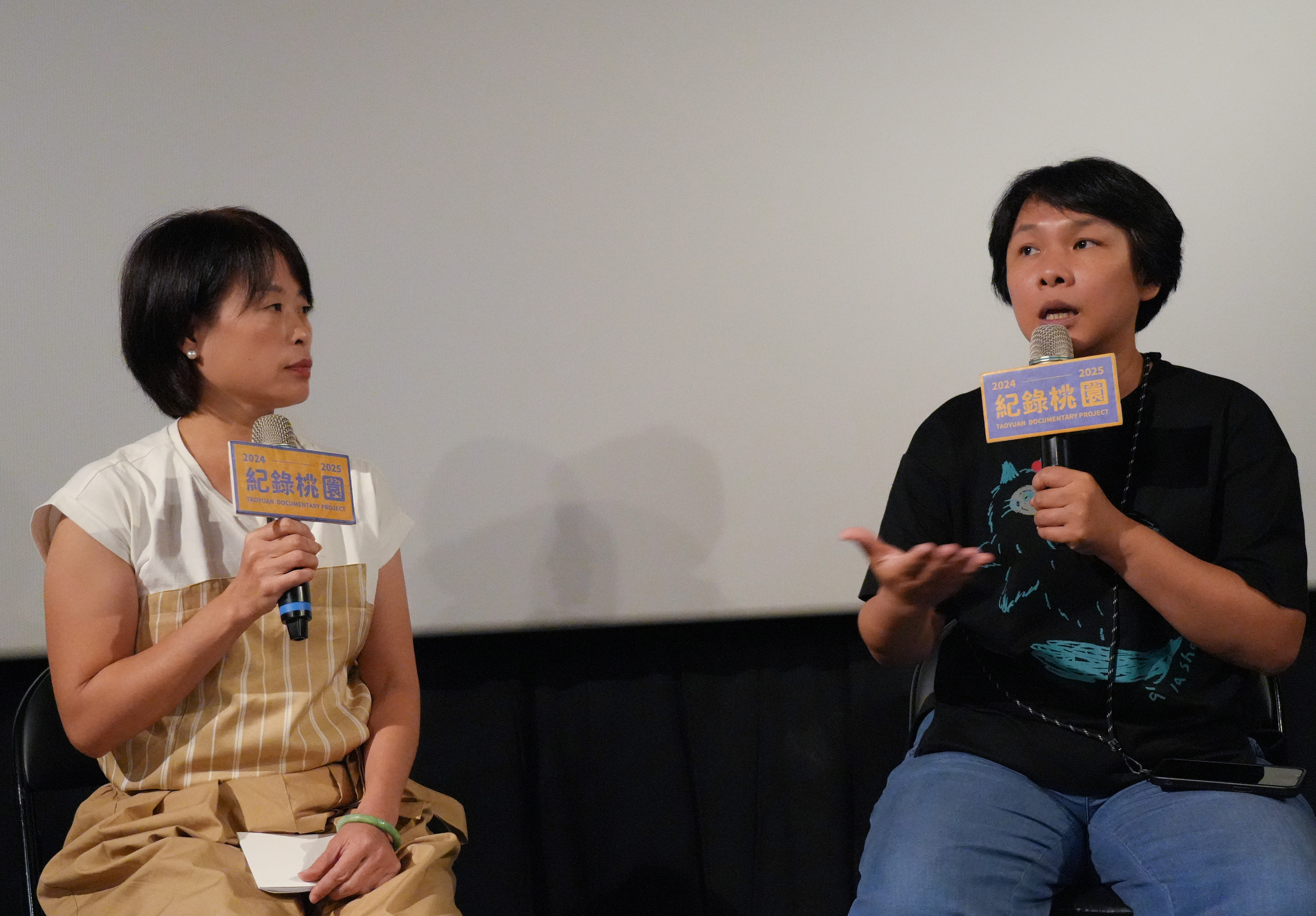

▋主持人:陳婉真

▋映後與談人:吳家惠(策劃人)

___________

▶ 主持人:現場有準備14本《戀戀家園》的書,等一下會在問答環節發給舉手的觀眾,大家可以先在心裡醞釀一下問題。

其實剛剛在放映前也有先跟家惠聊了一下,《戀戀家園》是李立劭導演拍攝這個主題(航空城)的第二部,也知道還有第三部的計劃,可見這個主題有很多很多可以談的故事。也還是蠻好奇當初為什麼會接觸、並決定開始拍攝這個主題。

▶ 家惠:這個影片是從2021年一直紀錄到現在,2025年還持續在發生、進行,所以我們很重視這個影片標注的時間點,這一部的時間點是2021年到2023年,前一部《記憶家園》則是2021年到2022年,為什麼要特別標注時間點?是因為航空城這個議題不斷在發生、改變,到現在也有不同的,現在進行式的狀況,從影片裡的時間,到現在回頭去看當時,這中間發生很多不同的變化,所以我們很重視這個時間的過程,大家在看的時候也可以注意這件事。

先更新一下現在的一些狀態,像是影片裡的阿蜜,他後來決定把房子賣掉了,他的兒子決定搬到一個新的家,無法再等房子蓋起來;小女孩現在住在社會住宅裡,因為他們配到的坪數不夠蓋一個新的房子,所以他們選擇暫時住在社會住宅,所以可想而知他們也不會再搬回去原來的家;簡永祥,也就是住在基地旁邊種稻的,他現在在蓋他的新房子;張進益就是一開始看著福海宮拆掉的那位大哥,他現在生病了,而他兒子正在蓋新家,變成債留子孫,他兒子必須要去面對蓋房子這件事;然後一開始海口那地方現在夷為平地;竹圍國小原本預定今年要遷校,與隔壁的竹圍國中併校,但現在延到了明年。

第一部《記憶家園》在公視+平台可以看得到,另外還有一部《當飛機飛過》也可以在公視+看。

回到剛剛主持人的問題,我們為什麼會拍這部影片,是在2021年,我們知道航空城要拆遷,我跟導演走到航空城的預定地——桃五線,在陳康國小那邊,與桃園空軍基地緊鄰著一道牆的眷區,我們在那裡面遇到了《當飛機飛過》主角一家人,他們一家人就在旁邊的工寮生火燻醃肉,他媽媽是排灣族的族人,當時在旁邊還有種菜,而我們雖然是素昧平生的人、第一次碰面,但我們離開時他讓我們帶走了他種的菜,然後還請我們喝咖啡,跟我們很熱情地聊天,那是我們第一次知道桃園基地那個地方。那地方很特別,一邊是機場、一邊是空軍基地,而他們的家就夾在中間,我們第一次知道大園有一個這麼特別的地方,有很多族群居住在那,然後經過了不同世代的遷徙,不同的階段有不同的人住在那裡。而我們也感受到大園的熱情,所以剛開始我們得知他們未來要搬家,而且這個議題已經在當地持續了十幾年,居民都跟這件事共存,一直到這幾年才有劇烈的變動,所以我們一開始從這個家庭認識了航空城,再到後來才跟公視、又有跟文化局這邊的合作,一直到現在。

___________

▶ 主持人:我想先問一下今天的觀眾,有沒有人在看今天的影片前就對航空城有一些關注和理解?(部分觀眾舉手)好,因為其實從剛剛家惠的描述、還有影片裡的內容,我們可以看到航空城這個議題延續非常多年,是非常複雜的。但我們剛剛觀看過程中應該也有發現滿聚焦在他們(被攝者)是誰?還有他們的生活現場。

那可以聊一下說,因為實際上當然也有很多關於搬遷的歷程,包括各式各樣的協調會,還有他們在搬家這些過程中的事件,但在《戀戀家園》裡,焦點似乎更集中在居民的「人」與「生活現場」。我的感受是,影片很聚焦在情感和童年記憶這塊,而不是只關注搬遷過程中的協調會或事件。

我想請教:在界定這部片的主軸時,當時是怎麼思考的?因為很多相關紀錄片會放在搬遷的公平正義、抗爭或居民衝突,但《戀戀家園》更多關注每個人對這片土地或這個「家」的意義是什麼?

▶ 家惠:一般紀錄片談土地爭議和搬遷,通常聚焦在土地爭議,所以會看到很多抗爭影片。但我們在這個階段(2021 年)時,抗爭已經過去了,大家面對的是搬遷。

當時我們覺得最重要的任務是把大園的記憶留下來。這延伸到我們現在一直在推動的理念:「影像紀錄歷史行動」,即是希望我們拿起攝影機記錄過去與現在發生的事,也帶動還住在這裡的人,去注重自己家裡的影像如何保存、記憶如何留下。

我們做這部片時,很多居民還在非常時期,因為 2021 年拍攝時,有疫情干擾,加上未來何去何從未定。我們到他們家,邀請他們拿出老照片,講述過去的歷史、長輩留下的土地記憶。當時其實蠻打擾的,但當第一部影片出來,很多居民來看片後非常感動,因為這些東西在短短一兩年內就快速消失了。

所以,我們當時的定位是希望快速地跟時間賽跑,替大園留下歷史。我們第一階段做了 59 份口述歷史,目前累積到 90 位,先把紀錄留下來。在做口述歷史的同時,也在整理影片方向,因此「土地的記憶」是影片一個很重要的切入方式。

___________

▶ 主持人:這樣聽起來你們訪談了非常、非常多口述歷史的人物,但是目前在影片裡主要出現的就是開場更新近況的這四位,更集中的話大概是二至三位,當初是如何決定由他們來說這個故事的呢?

▶ 家惠:我們也是從這 59 位口述歷史出發,但當時時間很緊急,我們必須顧慮多個面向,我們希望找到的人物有多面向的呈現,可以有深度跟廣度,以及他正在面臨搬家、面對議題正在持續發生。

我們也一直在思考,到這個場域,我們要留下什麼資料?什麼是動態影像,什麼是平面圖片?這就是為什麼我們會有那本《戀戀家園》的書。影片是導演的影像觀點去看這個變動的時間,當導演的動態影像無法陳述時,就被我們用文字和平面圖片記錄下來,因為除了影片呈現的東西之外,我們認為大園有很豐富的歷史內涵,這應該要用不同的形式保存下來,才會有了那本書。

大園這個地方很特別,因為大家都對它很陌生,它只是大家要去坐飛機時會經過的地方。但事實上,大園追溯到兩三百年前,漳州人從許厝港登陸開墾開始,經歷日治時代、國民政府,到後來的國際機場建設,有很多不同階段的變化。大園的宿命是一直被忽略,被蓋工廠、機場建設後,留下的紀錄很少,我們發現過去的紀錄只有鄉誌。事實上,它的歷史含量和過去的根基非常深。所以我們透過這本書、影片拍攝,以及不斷爬梳口述歷史,一直往下扎根,這也是我們很幸運的地方,因為很多紀錄片通常在一個工作現場只會有一到兩年的拍攝,可是我們有機會累積到五年,再回看很多過去,能夠有更深的一層觀點重新觀看歷史。

___________

▶觀眾1:我想請問,《記憶家園》和《戀戀家園》的焦點都放在民眾身上。你們有沒有考慮過將焦點放在政府、開發商或建築商這些部分?例如,去檢視政府有沒有做他們該做或不該做的事情?因為在這部電影裡,你們沒有將焦點放在這個部分。

▶觀眾2:兩個禮拜前,我參加了空軍基地的追憶會,關於他們這個空軍基地的時代歷史,但他們談的是任務,沒有談到對周邊人跟土地的影響,我覺得這應該要串起來。我覺得導演應該注重一下過去的時代背景,應該要被記錄下來。

第二點,我覺得導演拍得太文學了。明明有很多衝突和激盪,但呈現出來都很完整,讓《戀戀家園》看起來好像真的只是一個紀錄片。我覺得應該要交融這些衝突,才能凸顯這個城市的成長。桃園是一個原生城市,我從小到大住了六十幾年,一直沒有桃園這個地方的紀錄,不單單是大園被忽視。小時候的火車站前、衛生所、縣政府、警察局全部都消失了,沒有任何紀錄。我覺得導演現在拍大園的紀錄,真的是幫助了晚生,把記憶留給下一代,讓他們看到前人的辛苦,一個城市的成長不是那麼容易的。希望導演繼續加油,把桃園的過去、現在、未來都串起來,這會是一個很偉大的片子。謝謝。

▶觀眾3:您好,首先想談一下這個作品。它有很多情懷,也有很多可以讓後人緬懷的地方。很多定格的畫面就像風景一樣很美,而且你們的收音也做得很好,對談內容也很有意境。因此,被拍攝者應該會很想給他們的後代子孫或親朋好友看。謝謝你們的付出。

再來,我曾親眼看到你們團隊多次拍攝,因為我在伯特利堂教會。請問你們會將採訪或拍攝過的伯特利堂放在你們的影片當中嗎?謝謝。

▶觀眾4:你好,看完這部紀錄片,我對小朋友找貓咪那一段印象深刻,因為我個人很喜歡貓。很好奇導演或製作團隊為什麼會選擇把這段畫面放進去?這段畫面對你們來說有什麼樣的意義或想要表達的意涵?謝謝。

▶觀眾5:我想請問,如果把《當飛機飛過》算進去,這部《戀戀家園》應該是這個主題的第三部了。從前面到現在,主軸都是人民的日常生活,你們的重點基本上都在這些人與土地的關係。我相信後面可能還有第三部計畫,不知道會不會重點放在這些拆遷戶日後如何建立新的家園?

前面的影片有竹圍國小、國中,還有陳康國小,這些學校常常是地方記憶與居民互動的載體。但當他們離開這個地方,學校就消失了,這段歷史可能就不見了,所以你們的工作是很重要的。你們已經做了 90 幾個人的口述歷史,已經在做歷史資料的搶救。後面的部分,會不會記錄他們進入新的居住地之後發生的事情?謝謝。

▶ 主持人:因為時間的關係,我怕導演來不及回答,就先主要回答幾個面向,第一個是有沒有考慮從政府或財團的角度來談這個主題?以及未來的影片,在這些人之後的重建紀錄是否有規劃要製作?

▶ 家惠:我先回答一下,我們目前還在做第三部影片的原因是一開始就設定要拍攝到居民搬到新家。但因為政府政策不斷滾動、修正,居民也一直在等待政策變化,所以第二部影片無法拍到新家。現在我們的確希望可以記錄到他們搬到新家的過程。

因為居民可以選擇安置住宅、安置街廓,安置住宅的意思是政府蓋的房子,他們可以直接搬進去,預計大概今年度驗收完畢就有人可以搬進去;安置街廓就是配地,讓居民自己蓋房子,那在今年初大概是配地跟發執照完成,就可以趕快進入蓋房子的階段。但蓋房子這部分,影片裡也有提到工程單位少,缺工、缺材料,所以大家一窩蜂在今年度趕著蓋房子,預計是明年過年前會有人搬進去,但是是部分,不是全部。我們也期望可以記錄到搬進去新家,只是影片的紀錄方向跟拍攝方式沒辦法面面俱到,但我們也會盡可能做到面面俱到。

那關於背後的這些資訊,是希望能夠埋藏在影片的背後,如果影片充滿硬生生的資訊會不好看,所以我們設定要用居民的故事切入,由故事帶入背後的歷史脈絡,以及他們承受到要面對政府政策時的辛酸歷史,我們選擇用故事的方式,讓大家容易理解並產生情感連結。

關於影片風格,如果大家看過李立劭導演的作品,他的特色就是每個鏡頭都是一個風景,喜歡用很漂亮的構圖,每個畫面背後都呈現一些資訊量,風景與人、以及在風景裡面所面臨到的情況這些東西。他的畫面一直是美的,他也曾得過金鐘獎,他的特色就是用美麗的風景和人文敘事來呈現脈絡。只是因為這個題目很大,有很多很多資訊量,我們沒有選擇用抗爭的方式和原因是因為現在不是抗爭,我們當然也可以把過去抗爭的歷史影片放進來,但如果要放入那些,說故事的方式肯定會不太一樣,這是影片結構與訴說方式的不同。

▶ 主持人:剛剛有觀眾特別問,為什麼會完整放進小女孩找貓的故事,想了解你們的想法。

▶ 家惠:這一段對我來說非常動人,而且很寫實。影片裡有兩個場景,我們拍攝了兩次,那個小女孩是很自然的呈現,她沒有被安排,她是一個很有個性的女孩,她完全開放心房把她的感受說給我們聽。

小女孩代表的是一個單親家庭的寫照,而貓則是比搬遷的人更弱勢的群體,搬遷中有很多流浪貓狗犧牲。而這段完整呈現的原因,是因為我覺得小女孩的發言非常動容,打動了我的心,她講的每一句話,也代表了大家的心聲,很多人並不想要搬家,他們在原來的家住得好好的,有很好的鄰居關係。我們選擇這個切入點,是覺得它很能打動人心,所以我們選擇完整保留,並沒有去剪掉它。

▶ 主持人:剛剛好像還有問到伯特利堂。

▶ 家惠:伯特利堂很特別,它在眷區裡面。陳康國小旁邊那個夾在空軍基地和機場中間的區,過去有五六個區,因不同建設先後搬遷。目前約八成居民都搬走了,陳康國小也被夷為平地。伯特利堂很特別,它現在還在那裡,還在等最後搬遷。

我們從 2021 年起,每逢過年、跨年都有去做記錄。我們有預計在第三部時會呈現,透過伯特利堂的過去、現在和先後搬遷,用眷區的角度去看這個拆遷區的變化。這是我們未來想要繼續深入呈現的部分。

▶ 主持人:今天時間有限,但我覺得很多觀眾的提問展現了一件事:紀錄片就像一扇窗或一道門,讓我們打開一個主題走進去看。面對像航空城這麼大的主題,一部影片很難回應所有面向。但我們很期待大家透過這扇窗,看見裡面的人事物。如果你因此產生興趣、好奇想知道更多,這可能是許多紀錄片工作者期待影片能有的力量。真正能打動人的是人和人的故事,而不是只有事件或衝突。也希望大家未來能繼續關注航空城。

家惠在映前也有跟我提到,現在有一個展覽可以跟大家介紹一下。

▶ 家惠:現在有一個展覽,就在前空軍桃園基地的現場。不知道有沒有人去過?它現在掛牌叫航空城博物館試營運。地點就在影片中出現很多碉堡機堡的地方,叫做動物警戒區,過去是停飛機的地方,讓飛機三分鐘、五分鐘待命衝場的地方。

有關我們影片中陳述的、書中呈現的照片和影片,在動物警戒區有一個展覽。大家如果對這段歷史有興趣,可以去現場看,那邊還有停一架 F-104 飛機和其他相關展覽,歡迎大家去看。

▶ 主持人:好,今天就謝謝家惠在短暫時間內跟我們分享這麼多豐富的內容。一起掌聲謝謝她!謝謝大家今天的參與。