【培訓作品】《Lina》、《As-salāmu ʿalaykum》映後回顧文

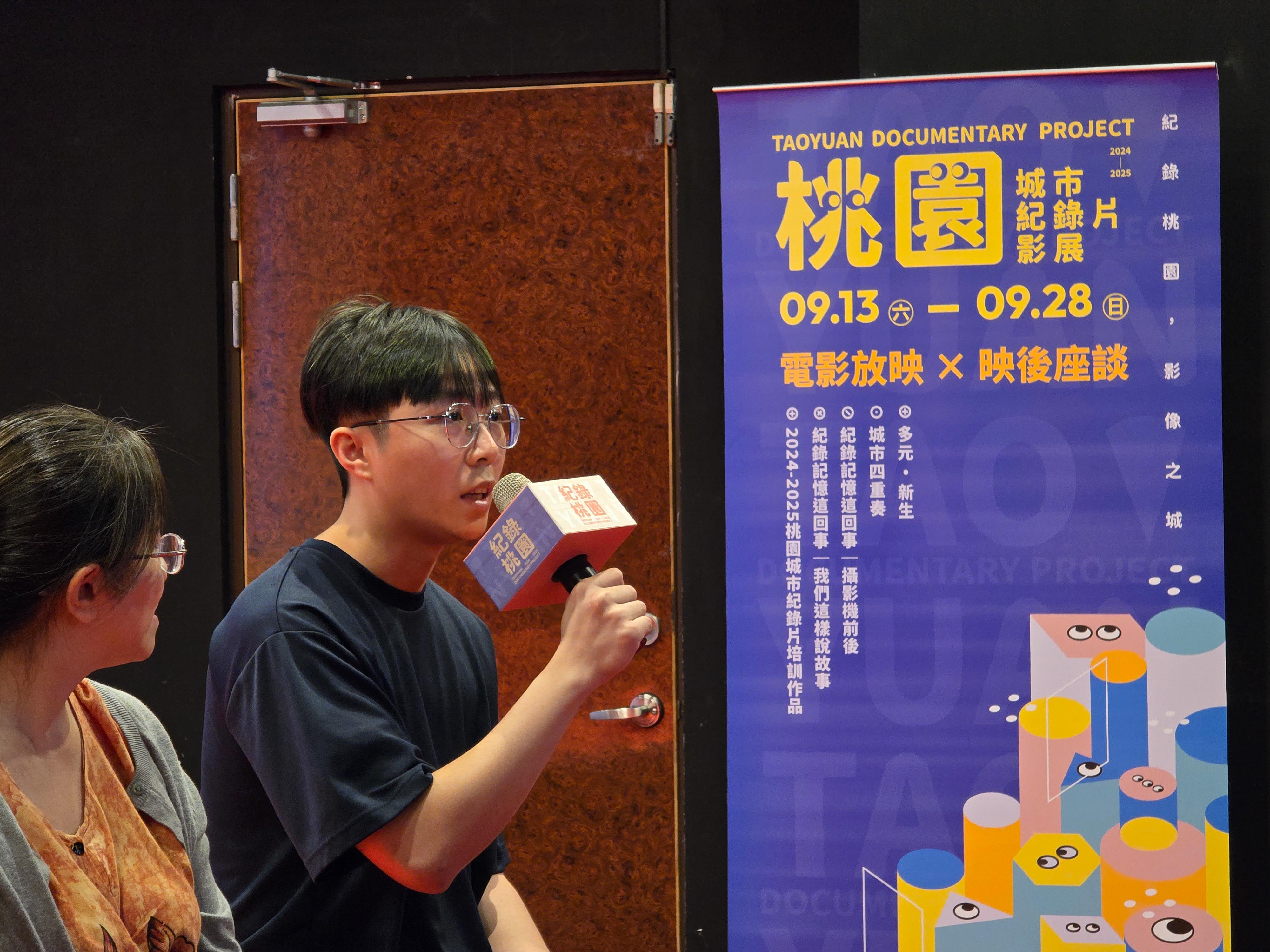

▋活動日期:9/28(日) 11:00

▋活動地點:中壢光影電影館

▋主持人:辛佩宜

▋映後與談人:林則谷 導演、陳曉雯 導演

(前面寒暄,介紹片名以及導演名字)

✦ 主持人:

這一場放映的作品,學員在經過半年的紀錄片課程後完成的。先請兩位導演簡單自我介紹,並介紹一下。

⇲ 則谷導演:

片名《As-Salāmu ʿAlaykum》是一句阿拉伯語,意思是「願你平安」。在穆斯林間見面打招呼時會使用這句話。那回應方式「wa ʿAlaykumu s-Salām」,是一種祝福,看到對方時就表達希望對方平安。

✦ 主持人:

謝謝,也是我們今天早上的祝福。

⇲ 曉雯導演:

大家好,我是曉雯,我是《Lina》的導演,也同時是桃園市群眾服務的專員,謝謝大家。

✦ 主持人:

這兩個題材都不是容易拍攝的主題,想請你們分享,當初是怎麼決定要開始拍這個故事的?又是怎麼找到拍攝對象的呢?

⇲ 曉雯導演:

我自己是在庇護中心工作的,而我跟 Lina 其實就是在庇護中心認識的,至今大概有十年了。因為我平常在庇護中心時,偶爾也會拍一些紀錄的素材,近兩年就跟 Lina 聊到,覺得可以以她為主角拍一部作品,於是就開始進行拍攝。

如果要簡單介紹一下「群眾庇護中心」的話,我們是由民間機構運作,但有經過政府核准。主要是協助有需要的移工,如果他們遇到勞資爭議、想轉換雇主,或遇到緊急狀況,例如性騷擾等情形,就會暫時住進庇護中心,就像他們的中途之家一樣。因為有些移工剛到庇護中心時,中文能力可能不太好,所以我們常常需要像 Lina 這樣具備中介能力的人,來協助我們與移工之間的溝通。

⇲ 則谷導演:

今天比較可惜的是,我們的三位被攝者因為龍岡那邊今天有活動,所以沒辦法過來參加。當初接觸這個題材的時候,我是抱著一種好奇的心情:想知道他們的生活是什麼樣子、他們是用什麼方式在生活,和我們又有什麼不同。在那個階段,主要是出於好奇,想了解他們在日常生活中會遇到什麼樣的困難。

一開始,我是以「我是我、他是他們」的角度在觀看他們,但拍攝接近一年的時候,我漸漸發現,其實我們並沒有什麼不同,因為我們都是人。我也希望透過這部片,傳達「以人的角度出發」這件事:「我們為什麼而活、怎麼去面對生活。」

當然,這部片裡還有很多沒能處理到的部分。例如:男性與女性在這樣的身份背景下,面對自我認同時會有什麼不同?這些都是未來還想繼續探討的方向。我會覺得這部片算是一個「入門」!希望能帶大家認識到,原來臺灣有這樣一個族群,他們和我們生活在同一片土地上,但我們對他們其實並不熟悉,而他們的故事,也很少被聽見。

✦ 主持人:

特別想問一下則谷導演,因為我覺得在臺灣的穆斯林確實是個很少人知道的族群。而且他們好像主要是聚集在龍岡那一帶,算是最大的聚落區嗎?另外也知道這部作品是你學校的畢業製作,想請問你當初是怎麼找到、或為什麼會選擇這個題目來拍攝的呢?

⇲ 則谷導演:

因為第一,我是中壢人,從小就在中壢、平鎮這一帶長大。中壢有很多外國人、很多移工,但在我成長的過程中,好像從來沒有真正去認識他們。即便他們一直出現在我們生活周遭,可是好像都只是擦身而過。

到了做畢業製作的階段,我就開始好奇,在我生活的這片土地上,到底還有什麼是我想去了解、但還沒有發現的事情,所以那時候我就到了忠貞市場這一區去找題材。當時其實設定了三個方向:第一個題材是關於客家的,因為我自己是客家人,彰化那邊有一所客家實驗小學,那是其中一個方向;第二個是市場裡的一位「挽臉的阿姨」,她其實是一位閩南人,工作是很一個很傳統的行業;而最後一個是龍岡的「清真寺」,也就是臺灣本土的穆斯林。

最初我想拍穆斯林,並不是鎖定「本土穆斯林」,一開始其實拍的是一位巴基斯坦的外國人,但拍著拍著,我發現自己好奇的焦點開始改變。我覺得在拍紀錄片的過程中,就是一邊拍、一邊在找,找自己到底好奇什麼、想知道什麼,最後又想把什麼呈現給觀眾。到後來,我發現臺灣本土穆斯林這個族群,其實離我比較近,也比較貼近我的生活經驗。所以這部片最後就往這個方向走,也變成一個我比較能夠理解、也比較能處理的題材。

✦ 主持人:

那曉雯剛剛有提到,兩年前決定要拍 Lina 的故事。因為我知道曉雯之前其實也長期拍過很多紀錄片作品,想問為什麼會在這個時間點,決定開始拍這個題材呢?

⇲ 曉雯導演:

其實理由很簡單。那時候剛好我手上結了三個案子,其中一個也是在庇護中心拍的,主角是我們另一位同事,她是菲律賓籍的。在拍那部片的過程中,其實就已經有拍到不少跟 Lina 有關的素材。因為我們認識很久了,就覺得或許可以再和 Lina 聊聊,看她願不願意成為下一部片的主角。

另外,這次拍攝的過程中也有一些語言上的挑戰。像我其實聽不太懂印尼文,所以就請另一位同事宜采(她今天也有來)幫忙翻譯,協助了不少。也因為我們都在庇護中心工作,所以會有這樣的優勢,即使片中有大量印尼文的素材,我們身邊也有很多懂印尼語的朋友能幫忙,讓拍攝能順利進行。

✦ 主持人:

在一開始參加這個培訓課程、提出企劃時,其實影片的主軸方向和現在最後剪出來的成果有一點不同。尤其是則谷的部分,變化算是蠻大的。

那曉雯這邊,一開始的構想是比較以「議題」為主,希望討論某個議題性的主題。但最後成片的時候,反而比較聚焦在 Lina 這個人物身上,同時也拍到了她工作的場域,以及她個人的生活空間。想請曉雯聊聊這個轉折的過程,因為我知道你以往的作品,多半也是偏向議題導向的。那這次在拍攝這部片的過程中,主軸方向的轉變,是怎麼發生的呢?

⇲ 曉雯導演:

其實一開始的時候,我原本預設的方向,是想拍以印尼移工為主角的故事。那時候會覺得,可能會走向一個關於「母性保護」的議題,因為在庇護中心裡,其實有很多印尼籍的孕婦和小孩。

而且相較之下,臺灣在母性議題上的制度對移工算是比較友善的,雖然偶爾還是會有人留言說:「移工是來工作的,怎麼可以生小孩?」那是一種偏見我們先不談,但至少在公部門層面,對母性保護的議題算是相對友善。

不過在後來的監製會議裡,廖克發老師一直提到:「Lina 很酷!」他真的講了很多次(笑)。他說:「哇,這個人好酷喔,是一個很酷的媽媽!」那時我也覺得,Lina 是個很有趣、很有力量的人。這是讓我決定轉向、以她為人物核心的第一個原因。

再來,還有一個出乎意料的部分是「性騷擾」的議題。原本我並沒有打算碰這個主題,因為覺得太敏感、太爭議了。雖然在庇護中心工作時,我知道這樣的案件其實蠻常見的,但那時候並沒有想過要用影像去處理。結果沒想到,當我跟著 Lina 開始拍她的日常,她常常打電話過來說:「我這邊又有一個性騷擾案。」就這樣,這個議題自然而然地「跑進來」了。所以這部片的變化,其實是一個意外的轉折。原本只是想拍一個關於Lina的故事,但最後跟著 Lina 的腳步,慢慢變成了同時談她的生活、她的個性,以及她身處的工作現場裡,那些關於移工、性騷擾、性暴力的真實經驗。

✦ 主持人:

我們想要把這些議題帶進作品時,通常會比較客觀地呈現,但是曉雯這次的做法很不一樣。因為這些議題直接關乎她的工作,她的工作本身就成了拍攝主線,跟著她拍攝她的工作內容,這些議題自然就融入影片裡面。

在片中,我們可以看到很多真實、甚至有些殘酷的部分,像女性移工在家庭照顧工作中遇到的艱難處境,就很自然地呈現在影片裡,讓觀眾能深刻感受到。

至於則谷這邊,我知道一開始這部片想呈現的元素很多,像是儀式、宗教,還有多組人物,當則谷來提案的時候,他其實已經拍了大約30班的素材,也就是說,至少到現場拍攝了三十次,那時候看到的素材,很像他還在做田野調查,還在外面觀察、累積經驗。

我覺得則谷在這個過程中也經歷了很大的變化,最後他不得不刪掉很多原本想呈現的內容,慢慢地收束、集中到主要故事線上。我也想請則谷聊一下,在這個過程中,你和監製老師討論了什麼?中間的變化是怎麼發生的?

⇲ 則谷導演:

其實一開始在提案的時候,我還記得是在這邊(中壢光影)。

那時候評審老師提出了一個問題:「你不是穆斯林,也不是伊斯蘭文化背景的人,你憑什麼拍她們的故事?你有什麼能力去呈現她們的人生?」

這個問題貫穿了整個作品的創作過程。我一直不斷地思考,到底我要怎麼去處理這個故事,即便我不是這個身份的人。後來在和監製老師討論的過程中,我們常常討論的是,我的作品在外圍打轉,沒有真正透過我的視角去呈現故事的核心,或者說,我到底想表達什麼?

因為我不是他們這個身份的人,加上素材本身也很多元,這讓我一直懷疑自己:到底想講什麼?這個故事能傳達給觀眾什麼?

監製老師在討論中,他建議我從「人的角度」去思考。我們都是人,人會有各種情緒。不論他們為什麼選擇這個宗教、或被迫選擇,都會有一個最根本的原因。他們每天要執行禮拜或其他日常生活,其實都有自己的意義。

到後來,我也是從這個方向去思考。即便最後做得不完全,但我希望能傳達出「人的味道」因為這些角色是真實的人,而不是被我刻意包裝出來的一個狀態。

✦ 主持人:

這樣確實,我覺得則谷現在這個版本,已經盡量把人物的部分刻畫得更深入,也更細緻地去描繪他們與宗教信仰之間的關係。

好,那接下來我想先開放給現場的觀眾,今天來的朋友也蠻多的,想問問大家有沒有什麼問題想要交流?或者,在此之前,我們先請 Lina 跟我們分享一下好了。因為這趟拍攝,其實妳和曉雯認識已經十年了,從原本的工作夥伴,變成一個拿著攝影機拍攝妳的人。這個過程的轉變,對妳來說感覺是什麼?拍攝的過程中,有沒有什麼特別的感受或想法?要不要站起來跟大家打個招呼?讓現場的朋友也能看到妳~

⇲ Lina:

大家好,曉雯她是我的同事,我從 2014 年就認識她,那時候我們都在庇護中心工作。

她當時跟我說想拍我,其實一開始我有點緊張,因為電影的內容和片名原本是「以愛為名」,想呈現我作為印尼來臺工作的生活。後來,他又想改片名,改成以我本人《Lina》為主角。因為我從移工身份轉變成幫助其他移工的工作者,也從曾是受害者的身份,變成可以幫助別人的角色。剛看到片段時,我有點感動,因為以前我是移工,現在我作為新住民,也在協助其他移工來臺工作。

影片中講到的,其實只是工作中的一小部分。更早之前,我在當移工的過程中,也曾經被欺負、受害,所以當我在現在救助移工的工作中,也會看到自己曾經的經歷。看到移工遭遇性騷擾時,我就會想到以前的自己。

✦ 映後觀眾提問:

想詢問曉雯導演,你們在處理雇主性侵的問題時,受害者會被移到庇護中心隔離嗎?這些雇主後續有沒有受到法律制裁?如果假設受害者被移走了,而雇主是否又可以找到新的移工,這樣類似的事情再次發生怎麼辦?或者,如果受害者不提告,那雇主是否就完全不會承擔任何責任呢?

⇲ 曉雯導演:

如果遇到性侵的情況,Lina 會陪同移工去驗傷,也會協助她們提告。不過有時候,勞資爭議或性騷擾案件可能只在協調階段解決。如果在協調階段達成和解,案件就可能暫時停在那裡,因為通常協調一旦結束,事情就不會再往下走。至於提告的話,也不能保證一定會勝訴。

⇲ Lina:

如果移工決定提告,案件就會繼續走法律程序,通常會進入法院。在這之前,會先進行驗傷,蒐集證據。這部分也是我跟夥伴一起處理的,如果是在個案中,我會和同事,以及我們庇護中心的主任一起處理。

如果提告,不會只在勞工局結束,案件可能會往下走。至於雇主能否再申請聘請移工,就要看勞工局是否對雇主有處分。這邊我再請夥伴以采主任補充。

⇲ 庇護中心 以采主任:

剛剛有提到,如果發生性侵或性騷擾,雇主是否還能繼續聘僱移工。其實影片裡也有提到,很多移工只想離開、轉換雇主,他們並不一定想走後續的司法程序。如果是這種情況,雙方簽署轉換雇主協議後,雇主就不會被管制,可以聘僱新的移工。但如果案件確定提告,並且經司法程序確認成立,那就會有紀錄,雇主將無法再聘僱移工。

不過,目前存在一個法律漏洞。前陣子我們就有一個基隆案件,新聞上也可能看到。這個雇主以前性侵過臺灣人,但因為他沒有去報到服刑所以遭到通緝,但竟然仍以自己的名義聘僱移工,還成功了。結果,移工又重複遭遇類似狀況。這就是目前的漏洞:現行管制只針對曾經聘僱移工且違法的雇主。但如果他以前對臺灣人施暴,且仍在通緝中,相關公機關卻可能不知情。這就是法律上的缺口。

✦ 映後觀眾提問:

首先,感謝桃園市府提供這個影展的機會,讓我們能看到這些紀錄片。因為通常這類紀錄片的管道,大多是透過公視或其他平臺觀看,其他地方看到的機會其實不多。我比較好奇的是,拍攝這種紀錄片通常需要多長時間?例如我前幾天看過《日泰小食》,香港的題材,也是拍攝超過一年。

拍攝紀錄片似乎是一件非常辛苦的事情,如果是長達一年的拍攝,即使你們今天分享的主題規模沒有那麼大,紀錄片的銷路不廣,拍攝出來的作品展示的管道也有限,拍攝一年的成果,最後可能只是得到滿足感,這樣的話成本控制是怎麼做的?

⇲ 則谷導演:

其實真的滿窮的(笑),不過我覺得拍這個作品不是為了賺錢。至於拍攝時間要拉多久,其實被攝者的生活是持續進行的,人不會停止生活,除非他們離開了這個世界。所以拍多久,其實取決於你想講的故事講完了沒有,其實是沒有一個固定的界線,完全看你自己的想法和敘事需求。

⇲ 曉雯導演:

我的話是有一個優勢,就是我至少在庇護中心工作,而且我們庇護中心本身也有一些薪水可以支持。拍攝紀錄片本身,臺灣也有一些補助可以申請,例如我們「紀錄桃園」的培訓計畫,就能幫助我們,這對拍攝很有幫助。

紀錄片的成本可以大也可以小,拍攝時間也可以長或短。像這一次,我們的拍攝時間其實不長,因為整個計畫只有半年。雖然前期可能累積了一些素材,但如果你只是想拍一個小故事,或者只是其中一個單元,其實也是可以在有限時間內完成。所以可以依照自己的能力,決定要做多大、多小的作品。

⇲ 則谷導演:

剛剛提到這是我學校的畢業製作,當時在學校做的是一個小時的版本。來到這裡參加這個案子、申請補助和培訓課程,我把它剪成30分鐘。整個長片和短片在敘事結構和剪接上有很大的不同,邏輯和架構都必須重新設計。所以在長度上,其實沒有特別的限制,就像曉雯導演說的,完全取決於你想要怎麼講故事。

✦ 主持人:

我覺得像曉雯這樣的情況,她本身有一個正職工作,然後從自己的工作場域去尋找有興趣的題材來拍攝,這也是一種紀錄片工作者的型態。

當然,也有很多紀錄片工作者是以拍紀錄片作為專職。選擇走這條路,本身就是一種人生方向的選擇,並不是容易的事情。像曉雯提到,我們這個培訓課程只有半年,但她其實認識 Lina 已經很久了。對於一般紀錄片工作者來說,如果要進入這個題材、從田野調查開始,是不容易的。至少需要一年以上的時間,才能對這個場域和議題有理解,也要讓場域裡的人信任你。

紀錄片拍攝其實很殘酷,它需要時間去相處、去經營、去建立人與人之間的信任感。我覺得這可能也是一種生命價值的選擇。

✦ 映後觀眾回饋:

今天我是受則谷導演的邀請來看紀錄片,我發現這兩位導演都有很鮮明的個人特質和魅力。則谷導演是在大量素材中收攏、聚焦成一個主題;而曉雯導演則是從一開始就知道自己要拍什麼,素材也很完整。

也很感謝兩位導演,讓我們這群觀眾能看到在地文化的特質與現象。像我們自己在桃園,也知道移工族群以及各種宗教都相當多元。透過今天的素材,我們也發現移工的議題其實非常嚴重,需要更多關注與探究。

像剛剛有人提問,如果面對移工受害後,後續的法律議題如何處理,這其實是一般人不會特別關注的現象。所以我也很感謝曉雯導演和 Lina,透過這種方式讓更多人關注這個議題,一起去思考與反思。謝謝。

✦ 被攝者 Lina 的先生:

其實我今天是看第二次這個紀錄片,我心裡很心疼 Lina。可能大家不太懂我心疼的點在哪裡。就像你們在看紀錄片時會發現,她基本上回到家,甚至在睡前,可能都還在回覆訊息。她的 Line 裡有很多內容根本沒被已讀。她曾經因為這樣,我就想說,你回到家應該要放鬆。我甚至建議她,可不可以跟公司申請一支公務機,把自己的生活和工作分開。當然我知道她的工作是幫助別人,但如果幫助別人造成你自己生理或心理上的負擔,其實是很難把工作和生活區分開來的。

從我認識她、交往到結婚,我們甚至有時候出去,她還會臨時通知我:「老公,我現在遇到一個移工,被雇主騷擾了,我們可以走嗎?」我二話不說就帶她離開,不管我們當天是郊遊還是跟同事吃飯。你們看到的紀錄片裡這一部分,其實是非常真實、赤裸的。

她從早上起床開始就要接電話、回 Line,她講最道地的國語或台語,有時候還夾雜髒話。我非常喜歡這點。因為我覺得,她無論去幫雇主協調,或者幫移工爭取權益時,一定會遭到臺灣人的言語欺負或霸凌。但她必須學會這些話,知道別人對她說了什麼,才能夠反擊。如果一個協助移工的人都不知道如何應對,就會跟著被欺負。所以,我對她最大的感受就是心疼。

✦ 主持人:

感覺Lina這部片,也另外促成了一種家庭上的對話,謝謝分享與回饋。

最後我想回到兩位導演。曉雯妳拍紀錄片已經很久了,超過十年以上,我想問的是,為什麼妳會這麼執著,想要持續拍攝紀錄片呢?

則谷,因為你剛畢業,這是你的第一部紀錄片。我知道在拍攝過程中,你也經歷了很多轉折和辛苦,老師常會逼你,例如:「你要不要試著進入被攝者的家裡,更靠近你的被攝者?不然你就會一直在外面繞。」我想這個過程對你來說應該有很多體會和學習。我想問你,你還想繼續拍紀錄片嗎?

⇲ 曉雯導演:

因為其實在工作場域裡,我覺得拍攝有點自然而然地就開始了。一方面也是因為這比較符合我的擅長。舉例來說,我不是法律專業,也不是公關專業,但在協調能力上,我覺得自己還有一些掌握的空間。雖然也只是部分,但這是我可以掌控的地方,也是我可以稍微承擔一些社會運動或活動中可能出現風險的部分。所以我就盡量練好自己能處理的能力,再決定是否要繼續。如果覺得可以,就會繼續拍攝。

⇲ 則谷導演:

還要繼續拍嗎?可能吧!這個問題我其實思考了很久。拍完學校的畢業作品,大概在六月結束時,很多人告訴我說,你應該要繼續拍下去,這個片子做得很好,你可以把這個故事更深入了解。但是在我自己內心,有另一部份的我,在跟自己對話的時候,做這件事有時候很辛苦、很痛苦,我會懷疑自己是真的在乎這個主題,還是只是想完成一個作品。拍攝結束時,我也跟朋友聊過,覺得壓力很大,如果做這個片子會讓自己承受太多壓力,也許就讓它成為階段性的作品、留在畢業製作就好。

這個想法當時有說服我,但想了很久之後,我發現自己似乎只能繼續拍,因為也不知道自己還有什麼其他能力,或許現在拍得還不夠好,但還是想繼續摸索,看看自己到底適不適合拍紀錄片。所以,我覺得還是要嘗試拍下去。

✦ 主持人:

那我們給三位一個掌聲!謝謝大家參與今天的映後與談。