「觀察者要打開自己,以好奇的心觀看被觀察者——不帶批判,而是參與的看。」

今年【紀錄桃園】的培訓共同課,我們嘗試把肢體與影像結合,特別邀請到在編創、表演、教學領域皆展現深厚功力、作品深植人心的余彥芳老師帶領。

為了更深入建立肢體與影像之間的連結,彥芳老師也特別邀請了身兼舞蹈表演者與影像工作者的駱思維老師加入,一同引導學員從身體出發,打開更細緻的感知力。

學員陸續到達後,彥芳老師帶著學員們從肢體放鬆開始,信任地板的支撐,感受自己所處的空間。接著透過自我介紹、分享身體能量的方式,在互相對話、聆聽與觀看中,「抵達」所處的「當下」。

接著利用幾個練習,帶領學員逐漸深入。

練習➊ 觀賞花園

學員觀賞彼此的臉,在每一個人的臉上停留20-30秒,眼睛不再是主觀地獲取,而是轉變為被動的接收工具。

練習➋ 感知身體

彥芳老師帶著學員想像手是相機的觀景窗,將空間捕捉進框裡;又或著將自己視為武林高手,穿梭於人群之中,想像注意力集中的形狀;接著變成水中的魚,感受周圍的水壓變化,感受與人同在一起,並且隨群體停下或行走。

透過這個練習,在行走時將眼睛的概念延伸到整個身體的毛細孔,更加能感知到自己的存在、肢體的動作。

練習➌ 練習墜落

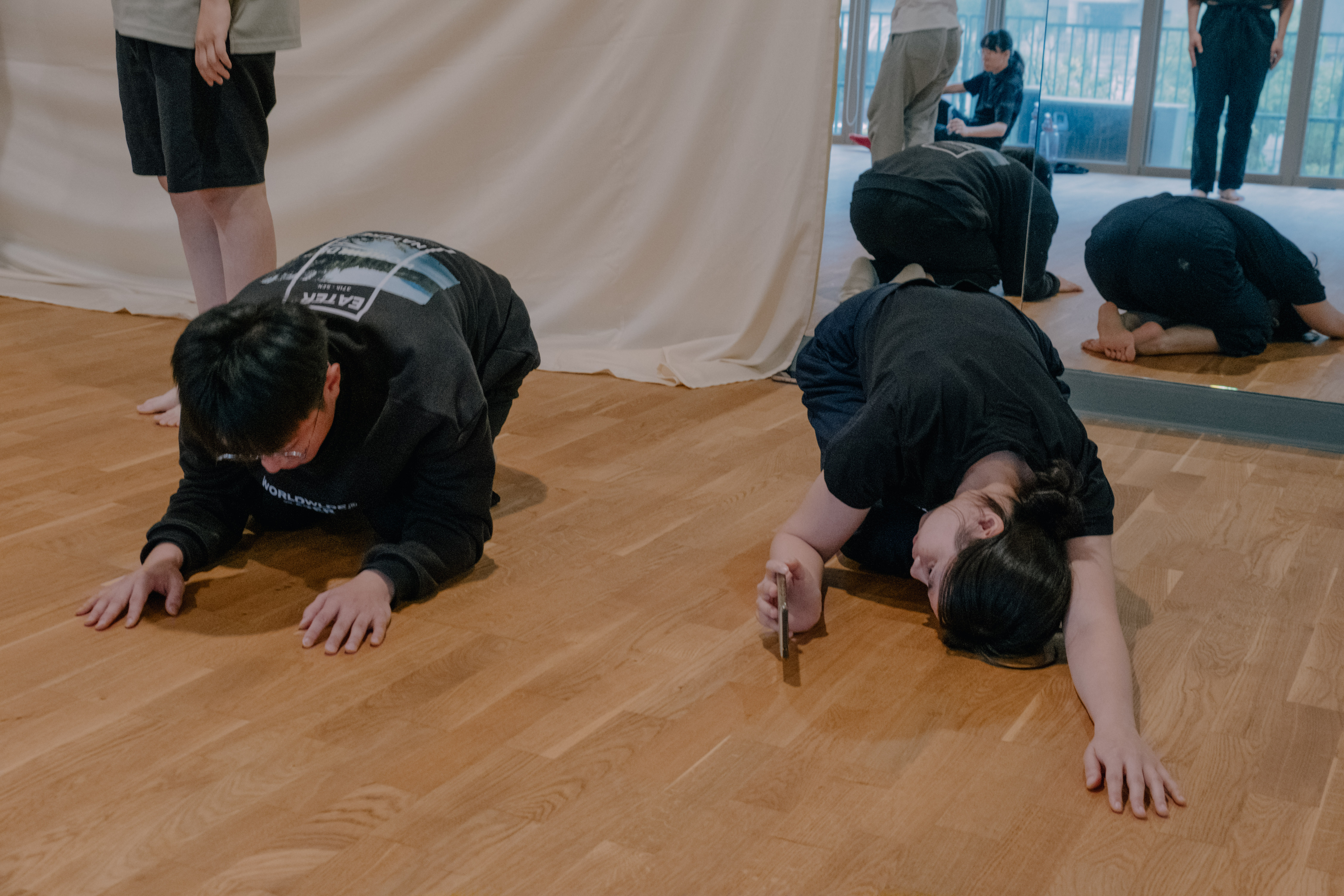

學員嘗試從高至低,或低至高,一次只移動一個關節,在移動的過程中,有些姿態可能會比較陌生、也有可能熟悉,會慢慢接觸到一些未定義過的姿態。

兩位老師在第三個練習中加上觀察者、被觀察者兩個角色,被觀察者持續墜落,而觀察者則是以肢體的方式參與其中,感受被觀察者的感受、好奇他看見了什麼,並且用不帶批判,而是參與的看。

在這過程中,會慢慢感受到自己與被觀察者同步,彥芳老師說這在舞蹈裡被稱作「共振」,而產生「共振」是因為「放下了掌控的慾望」。

在課程的最後,思維老師請大家用手機拍攝被觀察者,重複第三個練習。

透過這樣的訓練,學員有了不一樣的發現:有人在被攝時感覺不自在,所以拍攝時會下意識拉開觀察的距離,讓被攝者感受不到鏡頭;也有人發現自己在鏡頭前會更意識到自己的存在,在意起自己的呈現,變得像是某種「表演」;更有幾位學員發現自己在拍攝時可以左右被攝者的動作去向,攝影機像是手中的權力一樣。

思維老師在課程的最後也提醒大家,這些練習都沒有正確答案,而是在肢體和觀察中不斷嘗試,再長出新的事物或感受。

好奇學員在上完共同課後,如何將這樣的感知力帶入拍攝中呢?